Affaires

En Couv’. Leila Benali: «Nous allons tripler le rythme des investissements dans les énergies renouvelables»

Prix à la pompe, gaz naturel, hydrogène vert… La ministre de la Transition énergétique et du développement durable fait le point sur la situation énergétique du Royaume et ses projets à venir.

«Rome ne s’est pas faite en un jour». C’est l’adage que Leila Benali a évoqué lorsque nous lui avons posé la question sur l’impatience des Marocains concernant certaines réformes. Pourtant, la ministre au CV bien garni veut aller vite, très vite. Comme lorsqu’elle évoque la nécessité pour le Maroc de tripler, dès aujourd’hui, ses investissements dans les énergies renouvelables (EnR). En matière d’hydrogène vert, la ministre pamiste rassure sur la préparation de l’Offre Maroc. Mais elle a également évoqué d’autres sujets, comme la hausse des prix à la pompe, la mobilité électrique ou encore l’état des lieux de notre mix énergétique. Interview.

Une «Offre Maroc» en matière d’hydrogène vert est en cours de préparation. Une réunion vient d’être tenue sous la présidence du chef du gouvernement. Que pouvez-vous nous dire à ce stade ?

Sa Majesté, que Dieu l’assiste, a en effet demandé la mise en œuvre de l’Offre Maroc. Le chef du gouvernement avait annoncé que les contours de l’Offre seront publics d’ici la fin de l’année et nous sommes à l’œuvre pour être au rendez-vous. Nous venons de tenir la nouvelle série de réunions ministérielles sous sa présidence. Le Maroc possède des atouts indéniables pour produire de l’hydrogène vert et ses dérivés, en termes de potentiel et d’expérience en énergies renouvelables, de planification d’infrastructures et d’intégration avancée et bidirectionnelle avec les marchés européens. La nouveauté est que nous définissons de manière rigoureuse les mécanismes d’accompagnement et de répartition des risques avec le secteur privé international et national, et les secteurs (industrie, électricité, transport) dans lesquels le Maroc peut ainsi se positionner de manière compétitive, tout en restant en phase avec les évolutions technologiques et en préservant les intérêts du Royaume. Le parcours de l’investisseur est beaucoup plus simplifié et transparent. Il y a une forte concurrence entre plusieurs pays. Les bulles spéculatives qui peuvent se former sur une partie de la chaîne de valeur, les défis technologiques et économiques que posent encore le transport et les utilisations de l’hydrogène, et nos 14 ans d’expérience de gestion des risques sur les EnR, nous enseignent qu’un objectif actualisé de coût de production autour d’un dollar le kilogramme d’hydrogène vert serait raisonnable pour se positionner de manière compétitive pendant les premières années.

On observe ces derniers temps une augmentation des prix à la pompe. Comment interprétez-vous cette évolution ?

La volatilité des marchés des matières premières au cours des dernières années, y compris ces derniers mois, est à l’origine de cette situation. Les augmentations récentes, en particulier pendant la période estivale, sont liées à plusieurs facteurs, notamment le comportement des acteurs sur le marché pétrolier, que ce soit le brut ou les produits raffinés tels que le diesel. Aujourd’hui, il est évident qu’il n’y a pas de consensus concernant la trajectoire future des prix du pétrole, dû à la conjonction d’événements positifs et négatifs qui ponctuent les marchés. Par exemple, certains pays, tels que l’Irak, le Venezuela et l’Iran, ont augmenté leur production, ce qui a contribué à détendre le marché. En parallèle, l’Arabie saoudite souhaite éviter la volatilité sur le marché, à la hausse et aussi à la baisse, en collaboration avec l’OPEP+ et la Russie. Ainsi, le consensus des économistes est que le prix du Brent devrait se stabiliser autour de 80 à 84 dollars en moyenne pour 2024. Néanmoins, les acteurs sur les marchés physiques et financiers ne pourront pas empêcher une certaine volatilité, surtout en raison des changements mondiaux depuis la guerre en Irak en 2003. Il est important de noter que nous sommes conscients de cette volatilité des prix et de son impact sur les marchés internes et externes. Ces hausses de prix ont un impact direct et indirect sur le pouvoir d’achat des Marocains ainsi que sur leur capacité à épargner. C’est négatif pour la croissance et le développement du pays et le gouvernement met tout en œuvre pour en atténuer les effets.

Les subventions directes accordées aux transporteurs, dépassant les 5 milliards de dirhams, pourraient-elles être considérées comme une forme de compensation ?

Contrairement à la compensation qui ne permettait pas de protéger ou de stimuler une certaine catégorie de consommateurs, ces subventions sont octroyées de manière ciblée. Et lorsque nous aurons achevé la mise en place du Registre social unifié (RSU), nous serons en mesure de mettre en place des mécanismes de compensation qui ciblent les classes moyennes et les segments de la population les plus vulnérables, pour protéger leur pouvoir d’achat et améliorer leur capacité d’épargne et d’investissement dans l’économie. Il est également à noter que malgré quelques divergences de points de vue concernant les mécanismes précis de mise en place et de financement des subventions, les principaux partis de la majorité gouvernementale sont tous d’accord sur la philosophie générale, à savoir le principe des subventions ciblées. Tous semblent d’accord sur le fait que revenir sur la libéralisation des prix des carburants, malgré les manquements que nous avions soulignés en commission parlementaire, serait l’échec de toute une réforme.

L’inexistence d’une raffinerie au Maroc n’aggrave-t-elle pas la situation ? Quelle est votre position au sujet du cas la Samir ?

Il est important de faire une distinction claire entre les deux sujets. Le Maroc a fait un choix politique et économique en faveur de la décompensation et la libéralisation des prix des hydrocarbures, à l’exception du butane. Cette libéralisation s’est mise en place relativement rapidement. De ce fait, la possession d’une raffinerie nationale, alimentée par du brut qui sera de toute façon importé, ne baissera pas nécessairement le niveau des prix, surtout si elle n’est pas compétitive. Je peux vous dire qu’aujourd’hui je reçois de nombreux investisseurs qui s’orientent vers des projets liés à l’hydrogène et aux énergies renouvelables, mais aucun ne semble montrer d’intérêt pour des projets de raffinage au Maroc. En ce qui concerne la situation particulière de la Samir, il convient de rappeler que ce dossier est actuellement entre les mains du tribunal de commerce de Casablanca pour une procédure de liquidation judiciaire. De plus, un processus d’arbitrage international est également en cours au niveau du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Tant que ces procédures judiciaires et d’arbitrage ne seront pas finalisées, il est difficile pour tout gouvernement de prendre des mesures qui pourraient interférer avec le processus judiciaire en cours.

«The right woman in the right place», Leila Benali répond parfaitement à cet adage puisqu’elle a consacré toute sa carrière au secteur des énergies. Elle a d’ailleurs réalisé sa thèse de doctorat sur les réformes électriques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à Sciences Po.

Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne nos stocks stratégiques ?

Elle est rassurante. Nous disposons d’une quantité suffisante de stocks pour gérer la volatilité des approvisionnements. En plus, le ministère accompagne le secteur privé pour augmenter notre capacité de stockage. Cette année, un montant de 2 milliards de dirhams a été mobilisé, ce qui nous permettra de bénéficier de neuf jours supplémentaires de stock. À l’horizon 2026, nous prévoyons d’ajouter entre six à sept jours, toujours grâce à des financements du secteur privé, ce qui nous ramène à une capacité totale située entre 50 et 60 jours de stockage, en fonction des produits. Il est important de noter que le Maroc n’a pas vocation à devenir un centre majeur de logistique et de trading d’hydrocarbures. Nous représentons actuellement environ le cinquième du marché turc et le vingt-cinquième du marché indien en termes de taille. Aujourd’hui, nous devons reconnaître notre avantage comparatif, qui réside principalement dans la transition énergétique et les énergies renouvelables.

Récemment, le Conseil de la concurrence a publié un communiqué indiquant qu’il avait notifié des griefs aux distributeurs d’hydrocarbures. Quelle lecture en faites-vous ?

Le Conseil de la concurrence remplit son rôle de surveillance dans le cadre de la régulation de la concurrence. Cela fait partie des éléments importants pour achever le processus de libéralisation des hydrocarbures amorcé en 2015.

Certains suggèrent qu’il serait judicieux de plafonner les marges des distributeurs. Quelle est votre opinion à ce sujet ?

Le ministère, en collaboration avec toutes les parties prenantes, surveille les marges des distributeurs a posteriori. Pour répondre à votre question, même si on pouvait mettre en place un mécanisme de plafonnement des marges ex ante, qui entrainerait une réduction des prix de quelques centimes au litre, cela ne résoudrait pas le problème principal, à savoir l’impact sur le pouvoir d’achat et la capacité d’épargne des Marocains. C’est la principale préoccupation du gouvernement. De toute façon, le plafonnement des marges et des prix va à l’encontre des choix de la politique économique du Maroc. Si des superprofits sont identifiés par la Direction générale des impôts, il sera nécessaire de mettre en place un mécanisme de taxation automatique. Une de nos propositions est que cette fiscalité puisse financer les subventions ciblées mentionnées plus haut. L’autre problème, qui se pose avec un plafonnement des marges, c’est que si nous choisissons arbitrairement des prix déconnectés du marché international, cela impactera la compétitivité du marché national, alors que le Maroc s’est engagé dans une trajectoire des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et d’intégration régionale des marchés.

Peut-on dresser un état des lieux de notre mix énergétique actuel, y compris les énergies renouvelables, ainsi que des projets à court et moyen terme en cours ?

Notre mix énergétique est relativement diversifié, bien qu’il ne soit pas aussi varié que souhaité. Nous avons déjà confirmé notre sortie du charbon à la Conférence des parties COP26 de Glasgow, ce qui signifie que nous ne construirons pas de nouvelles centrales au charbon. Actuellement, environ 42% de notre capacité installée électrique provient de sources renouvelables, notamment l’hydraulique, l’éolien et le solaire. Nous prévoyons d’augmenter cette part à 52% avant même 2030. Cependant, il est important d’être conscient que l’accélération de notre transition pose de nouveaux défis liés à la sécurité énergétique, à la flexibilité, et à la modernisation du système énergétique, pour lesquels nous accompagnons les acteurs du secteur public et privé.

En ce qui concerne le gaz, il y a souvent des annonces de découvertes. Quelle est la production concrète du Maroc ?

Actuellement, les bassins historiques de Meskala et du Gharb détiennent environ 300 millions de mètres cubes de réserves récupérables dans des puits complexes. Les coûts de production augmentent en raison de la complexité de ces puits. Il y a cinq ans, le Maroc était classé au-delà de la 100e place en termes de réserves prouvées de gaz. Cependant, deux découvertes intéressantes à Tendrara et Anchois ont ajouté 16 milliards de réserves récupérables, faisant grimper le classement mondial du Royaume à environ la 80e place.

Cela signifie-t-il que le Maroc ne sera pas autosuffisant en gaz naturel à court terme ?

L’autosuffisance dépend de la définition que l’on veut y donner. Deux secteurs au Maroc ont un besoin pressant de gaz naturel. Tout d’abord, dans le secteur électrique, où 850 mégawatts dépendent directement du gaz naturel à travers les centrales de Ain Bni Mathar et Tahaddart, que nous avons pu redémarrer avec le flux inverse du Gazoduc Maghreb-Europe. Le plan d’investissement de l’ONEE prévoit également environ 2.000 MW en centrales à gaz à cycle combiné et cycle ouvert, en plus de la conversion en gaz naturel de certaines de ces installations qui brûlent aujourd’hui du fioul. Ensuite, dans le secteur industriel, plusieurs entreprises visent à se passer du fioul lourd ou du propane pour être compétitives et neutres en carbone. Actuellement, nous avons une demande latente, entre 3 et 5 milliards de mètres cubes, nécessitant des investissements importants.

Parlons des terminaux de gaz naturel liquéfié. Sont-ils toujours à l’ordre du jour ?

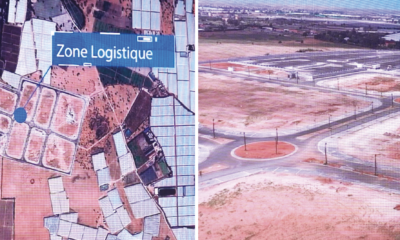

Le choix du port qui accueillera le terminal gazier n’est pas encore décidé. Les options incluent Mohammedia, Nador, Jorf, Tanger, voire Dakhla. Cette décision sera prise suite à une étude en cours avec la Société financière internationale (SFI) pour structurer et lancer un projet de partenariat public-privé (PPP) avec des acteurs du secteur privé pour le développement d’une infrastructure gazière durable. Nous aurons tranché d’ici la fin de l’année non seulement la localisation et le type de terminal, mais aussi l’ossature du transport de manière à alimenter les centrales électriques et les zones industrielles.

En termes de zones industrielles, qu’en est-il du déploiement des lois sur la moyenne tension et l’autoproduction ?

Je comprends l’impatience ressentie par les Marocains concernant ces sujets. Cependant, il est primordial de prendre conscience de la célérité avec laquelle nous avons travaillé sur les questions de décarbonation. Certains acteurs n’arrivent pas à suivre. Les débats intenses entre les différentes parties prenantes concernant la refonte des lois sur l’autoproduction et les énergies renouvelables ont permis des avancées significatives. Celles-ci ont créé un changement radical dans plusieurs domaines en ouvrant de nouvelles perspectives pour la moyenne tension, en favorisant l’investissement du secteur privé dans la production et en donnant aux consommateurs la possibilité d’être autonomes en matière de production et de consommation d’électricité, principalement. Mais surtout, il est essentiel de noter que ces deux lois ont également permis un déblocage sur le principe du stockage comme service, ont commencé à démonopoliser le transport et introduit la possibilité d’obtenir des certificats d’origine pour attester de la nature verte de l’électricité produite. J’ai pris un engagement devant le Parlement pour faire adopter ces décrets dans les quatre ans. Un an s’est déjà écoulé depuis. Il va de soi que nous sommes pleinement mobilisés. La capacité et les ressources dans ce secteur doivent être renforcées pour porter cette réforme qui prend du temps, et les décrets d’application jouent un rôle crucial. Mais il est important de reconnaître que cela ne résoudra pas la problématique majeure du secteur électrique au Maroc, qui est la modernisation, la digitalisation, l’investissement continu porté par une bonne gouvernance, et la nécessaire flexibilité du réseau de transport d’électricité. Nous avons ce projet d’autoroute sud-nord pour un transport optimisé entre les sites de production d’énergies renouvelables, dans le sud du Maroc, et certains centres de consommation au nord. Comme pour l’eau, l’autoroute réglera une partie du problème. Plus concrètement et plus globalement, nous devons tripler le rythme des investissements dans les énergies renouvelables en moins d’un an. Nous passons ainsi de 4 milliards de dirhams par an, en moyenne, au cours des 15 dernières années, à 14 milliards par an entre aujourd’hui et 2027. Le réseau nécessitera un investissement annuel de 5 milliards. Ces investissements seront principalement portés par le secteur privé.

Les véhicules électriques gagnent en popularité au Maroc. Préparez-vous une stratégie pour ce secteur ? Des subventions pour l’achat de voitures électriques sont-elles envisagées ?

En ce qui concerne la mobilité durable, il est vrai que les voitures électriques sont présentes sur nos routes, ainsi que les véhicules hybrides. Cependant, il est crucial de ne pas confondre les enjeux. L’énergie propre et la mobilité durable englobent un spectre plus large que la seule mobilité électrique. C’est un concept global qui requiert en premier lieu un mix électrique propre. C’est pourquoi notre principal objectif est de concentrer nos efforts sur la transition énergétique de notre mix électrique. Bien que cela prenne du temps, nous avons considérablement accéléré ce processus. Actuellement, près de 38% de notre facture énergétique est allouée au transport, principalement en raison de notre dépendance envers l’essence et le gasoil. Cela représente environ 16% de nos émissions totales de gaz à effet de serre, et ce qui est encore plus préoccupant, c’est la pollution et l’encombrement qu’elle engendre dans nos villes, sans oublier son impact sur l’inflation liée au transport lourd. Au sein du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, nous sommes convaincus qu’il n’existe pas de solution unique applicable à toutes les régions du Maroc. Tant que nous ne réalisons pas d’investissements dans le réseau électrique et dans la décarbonation de notre mix énergétique, l’introduction de voitures électriques, aussi nombreuses soient-elles, ne résoudra pas le problème de fond. C’est une problématique mondiale qui se pose aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Les Assises nationales du développement durable sont prévues dans les mois à venir, au cours desquelles nous dévoilerons les recommandations spécifiques portées par les Marocains sur la mobilité qu’ils veulent dans leurs régions. Cette adaptation au contexte marocain et cette nouvelle manière plus inclusive de définir les politiques publiques signifient que si nous aspirons à rendre notre transport plus durable, il faudra que nous interagissions tous sérieusement avec ces recommandations et les leviers correspondants.