Société

Maroc : La résistance et le pouvoir au féminin !

Nazhun bint al-Qila’a, Zidana, Mririda N’aït Atiq, Malika Al-Fassi, Saïda Menebhi … Elles ont défié la tradition, bravé la notion patriarcale et marqué l’Histoire.

Nazhun bint al-Qila’a, l’une des premières consciences féministes du monde

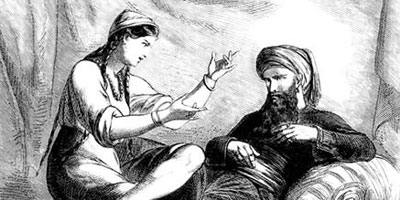

On est à l’époque de l’empire des Almoravides (1125-1269). Y a vécu une certaine Nazhun bint al-Qila’a, poétesse dans la cour de Grenade, «l’une des premières consciences féministes du monde», qualifie Osire Glacier. Son histoire n’est pas moins révélatrice du pouvoir des femmes sur les hommes que celle de Zidana sous le règne de Moulay Ismaïl. Si cette dernière a tiré sa force de sa clairvoyance politique, la première s’est imposée par sa liberté de ton. De ses poèmes se dégage, déjà à cette époque, une certaine fibre féministe, une rebelle qui rebutait les hommes. Le féminisme ? Oui, répond-elle, si on le comprend «comme une activité politique dans la mesure où cette idéologie remet en cause les structures sociales patriarcales». Si cette figure a été boudée par les historiens, poursuit l’auteure, c’est sûrement à cause de «sa totale transgression des codes sexuées des comportements». C’est que la poétesse contrariait et effarouchait à tel point les hommes : elle ne s’imposait en effet ni «restriction dans la pratique de sa sexualité ni aucune censure dans son écriture poétique». On voit clairement cette liberté de ton franchement osé dans cet échange polémique de Nazhun avec un autre poète de son temps, al Makhzumi, satiriste redoutable. Lui: «J’ai entendu parler d’elle, que Dieu ne lui apporte aucune bonne nouvelle et qu’Il ne lui montre rien d’autre qu’un pénis». Elle, qui lui réplique non sans malice, avec cette franchise qui tranche avec les codes en vigueur : «Vous vous êtes contredit, vieux vicieux! Qu’est-ce qu’il y a de mieux pour une femme que ce que vous avez mentionné ?» Effrontée, elle était Nazhun.

Zidana, l’esclave qui conquiert le cœur de Moulay Ismaïl

Si ce n’est les sources occidentales, reconnaît l’auteure, Zidana aura sombré dans l’oubli, et sa contribution à faire de Moulay Ismaïl un monarque bâtisseur «ayant mené le Maroc à l’apogée de sa puissance» serait méconnue à jamais. On est à la deuxième moitié du XVIIe siècle. Zidana, esclave du frère du sultan despote, ne répond certes pas aux canons habituels de la beauté, mais elle est si intelligente, aux idées si pénétrantes qu’elle séduisit ce dernier ; elle finit d’ailleurs par conquérir son cœur et devenir la première de ses quatre épouses. Tellement elle était capable, décrit l’auteure, de «comprendre le sultan, ses ambitions démesurées et ses méthodes tyranniques», et gouverner en maîtresse absolue sur un sérail de cinq cents femmes, voire de deux mille si l’on en croit certaines sources. Donnant naissance à un fils, Zidan, elle devient sultane, et cupide par la force des choses.

La sécurité du Sultan, c’est elle qui s’en chargeait, elle goûtait elle-même à sa nourriture qu’elle préparait dans ses cuisines avant de la lui servir. L’ascendant qu’a la sultane sur Moulay Ismaïl est tel que certains chroniqueurs croyaient le tenir de la «magie».

Il n’avait d’égal que les intrigues qu’elle fomentait dans le sérail contre Mahamet, le prétendant au trône, issu, lui, d’une autre épouse du Sultan. C’est Zidan, son fils à elle, qu’elle voulait au trône. Ni l’un ni l’autre ne le seront. Tous les deux, chacun à sa façon, organisent des révoltes contre leur père, tous les deux furent tués. Mahamet capturé et supplicié par son père ; Zidane, lui, meurt d’une drôle de manière : étouffé pendant qu’il cuve son vin, en 1707.

Mririda N’aït Atiq, la poétesse qui décrie l’hypocrisie sociale

Elle vécut au début du XXe siècle et a fasciné plusieurs historiens et artistes. Les Marocains l’ont découvert en 2013 avec l’opus, Femme écrite (campée par Fatym Layachi) du cinéaste et chorégraphe Lahcen Zinoune. Ce qui est fascinant en ce personnage, c’est son caractère rebelle contre «les rapports inégaux que les structures patriarcales érigent entre les sexes». Poétesse, elle était aussi prostituée et elle l’assumait. Il lui arrivait de chanter dans le souk d’Azilal au début du XXe siècle pour dénoncer les conditions sociales de son temps. Et, surtout, pour tourner en dérision la supposée virilité de l’homme, sa vanité, et l’hypocrisie sociale ambiante: l’homme réprouve le métier de prostitution, mais c’est lui qui venait frapper à sa porte. Et de l’ironiser, ainsi, en poèmes : «A présent que tu as tout reçu de moi. Et tu pars en me traitant de chienne. Rassasié, tu veux me faire rougir de mon métier. Et toi, avais-tu honte, dressé comme un taureau, quand tu poussais doucement ma porte?». Mariée puis répudiée, M’irida ne voulait plus entendre parler de mariage, elle aurait compris que ce dernier est «un contrat social qui aliène les femmes, car il les dépossède de leur liberté personnelle, tout en les condamnant aux tâches ménagères et à l’enfantement -de préférence des garçons». Mais M’riria serait tombée dans l’oubli sans René Euloge, instituteur français au Maroc. En la rencontrant et l’écoutant, il apprécia sa voix, et ses poèmes après avoir appris le tachelhit. C’est lui qui les traduit et les publie en 1959. Avant que Zinoune la fît connaître au cinéma, c’est Hayet Ayad (créatrice du spectacle Chants de Tassaout) qui chanta ses poèmes au théâtre de l’Institut français de Casablanca en 1997.

Malika Al-Fassi, pionnière du mouvement féministe moderne

Symbole absolument révolutionnaire dans un Maroc encore foncièrement patriarcal et féodal dans les années 1940, Malika Al-Fassi (1919-2007) est entrée en politique d’une manière magistrale : le 11 janvier 1944, elle signe parmi 66 hommes le Manifeste de l’indépendance. Epouse du nationaliste Mohamed al-Fassi (future ministre de l’éducation nationale du premier gouvernement de l’indépendance), c’est chez eux que se réunissaient secrètement les cellules de l’Istiqlal. Son cheval de bataille était l’éducation. Jeune, elle n’a jamais compris pourquoi l’Université Qaraouiyyine, pourtant fondée par une femme (Oum Al Banine Al Fahria), refusait les femmes. Son premier fait d’arme féministe remonte à 1935 lorsqu’elle publia son premier article de presse (intitulé Al Fatate, la jeune fille) pour plaider la cause des femmes. Suivront d’autres où l’éducation serait, pour elle, le pilier de tout progrès des femmes, et de la société. Sans elle, elles ne seraient pas de «bonnes éducatrices des générations futures». Elle créa même, en 1946, une section femmes au sein du parti de l’Istiqlal. On imagine la perplexité qu’auraient suscité de telles actions dans un Maroc conservateur, où les filles n’avaient pas droit à l’école, si quelques-unes obtiennent le certificat d’école primaire, il n’existait pas encore d’école secondaire pour les accueillir. Il a fallu se battre, que les femmes vendent leurs bijoux pour financer leurs études à la Qaraouiyyine. Malika n’a jamais été conviée à une responsabilité gouvernementale, mais elle occupa, jusqu’à sa mort en 2007, la scène associative : lutte contre l’analphabétisme, soutien aux nécessiteux et aux malades.

Saïda Menebhi, l’icône du militantisme révolutionnaire (1952-1977)

Cette fille de Marrakech née en 1952 a marqué toute une génération de Marocains pendant les années de plomb, et son héritage comme femme révolutionnaire contre l’ordre établi est resté intact après sa disparition.

Elle est d’abord issue d’une famille de militants politiques, son compagnon, ses frères et sœurs ont aussi été dans le combat pour la démocratie et contre l’injustice sociale et ont payé cher leur militantisme. Saïda est aussi poète à ses heures perdues, le 21 novembre 1976 elle chanta du fond de sa cellule à la prison civile de Casablanca: «Vous êtes méprisables et infâmes. Vous nous avez enfermées, isolées, car notre lutte est acharnée, contre votre justice. Justice de votre classe…».

Elle parle au pluriel car elle n’était pas la seule femme enfermée: Rabéa Ftouh et Fatima Oukacha partageaient le même sort. Condamnée au fameux procès de Casablanca de janvier 1977 à cinq ans de prison ferme et deux ans supplémentaires pour outrage à magistrat, elle rendit l’âme en décembre de la même année suite à une longue grève de la faim.

Elle devient l’icône du militantisme féminin et le symbole de la résistance contre l’injustice. Mais aussi contre cette société patriarcale qui instrumentalise avec démagogie la religion pour «renforcer l’exploitation et l’aliénation de la femme», et servir les intérêts égoïstes des hommes, avait-elle écrit dans un livre publié à titre posthume en 2000 (Poèmes, lettres de prison, Rabat, éditions Free-Back).