Culture

Les «naïfs» font monter les enchères

Ils valent de plus en plus cher, sont convoités par les collectionneurs,

disputés par les musées et les fondations. Les peintres dits naïfs

font un retour en force. Portraits des plus illustres d’entre eux.

Fatima Hassan comme Louardirhi, Chaâïbia, Moulay Drissi, Ben Allal

et tant d’autres artistes catalogués comme naïfs, sont des autodidactes.

C’est leur seul dénominateur commun. Leurs styles étant assez

divers, il faut rendre justice à leur différence.

Débinée comme genre «folklorique» par maints charitables critiques, regardée avec condescendance par les artistes installés et délibérément ignorée par l’édition esthétique, la peinture qualifiée de naïve par paresse intellectuelle, se trouve l’objet d’un regain d’intérêt saisissant.

En témoignent les nuages de zéros qui tombent dans l’escarcelle de ses collectionneurs ou de ses servants encore vivants. Les ventes d’art contemporain qui viennent de se tenir à Paris en ce mois de juin confirment cette tendance avec éclat.

R’bati casse la baraque

Une œuvre de Mohamed Ben Ali R’bati a atteint la somme, proprement incroyable à l’échelle marocaine, de 440 000 DH; deux autres ont été acquises pour 220 000 DH chacune. Quelques mois plus tôt, lors de la vente aux enchères organisée à la Mamounia de Marrakech par les soins de la Compagnie marocaine des œuvres et objets d’art, les naïfs avait fait la loi. Mohamed Ben Allal ne se contenta pas de réaliser des scores honorables mais il poussa posthumément l’affront jusqu’à écouler toutes ses toiles, prouesse rare dans les enchères. Ahmed Louardirhi et Mohamed Ben Ali R’bati firent encore mieux. Le Bouquet du premier était tellement enivrant qu’il fit tourner

a tête aux collectionneurs. Adjudication : 150 000 DH. La Halka du second donna lieu à une véritable foire d’empoigne. Elle fut arrachée pour la bagatelle de 180 000 DH.

Que des naïfs, généralement tenus en piètre estime, flambent soudain, laminant orientalistes bien cotés et grosses pointures de la peinture marocaine, laisse pantois. Faouzi Chaâbi, propriétaire de la galerie Tamuziga, y voit une manœuvre vénale de collectionneurs qui dopent les ventes pour en tirer ensuite juteux bénéfices. On pourrait ajouter aussi que des cohortes d’artistes ont vu leur règne prendre une ampleur inégalée post mortem. Au détriment des vivants. Mais le mythe de l’artiste maudit a fait long feu. Il n’empêche. La peinture naïve, aujourd’hui, fait florès. A preuve, sa cote continûment croissante. A preuve, la médaille d’or décernée, le 4 mai dernier, par l’Académie Arts-Sciences-Lettres, à Chaâïbia Talal, une des figures emblématiques du «naïvisme». A preuve, l’affluence record enregistrée ce mois-ci par la galerie Tamuziga, à Rabat, à l’occasion de l’exposition de Fatima Hassan.

Fatima Hassan comme Louardirhi, Chaâïbia, Moulay Drissi, Ben Allal, et tant d’autres artistes catalogués comme naïfs, sont des autodidactes. Ce trait est leur seul dénominateur commun. Leurs styles étant assez divers, il faut rendre justice à leur différence. «On a insisté aussi beaucoup sur le concept de spontanéité; et pourtant, un peintre non naïf peut posséder une fulgurance spontanée et un peintre naïf peut, de son côté, être très méticuleux», commente le critique d’art, Toni Maraini, dans ses Ecrits sur l’art, en insistant pour qu’on dissocie ces peintres en tant que groupe, vu que leurs œuvres, comme leurs parcours, sont distincts.

Au commencement fut Mohamed Ben Ali R’bati (1861-1939), pour lequel le collectionneur et esthète Abderrahman Slaoui ressentit un coup de cœur en contemplant une de ses toiles, distraitement accrochée dans une maison marrakchie. Choc esthétique donc, qui stimula chez Slaoui le désir de réunir l’œuvre dispersée aux quatre vents, puis de rédiger une monographie, sobrement intitulée : «Un peintre à Tanger en 1900. Une vie, disait Henri Michaux, est déroulable comme une merveilleuse ficelle à nœuds et à secrets. De celle impartie à R’bati, Un peintre à Tanger en 1900 en débobine quelques précieux fils d’Ariane et en épaissit les zones d’ombre.

Jardinier, cuisinier, pompier…, ils exerçaient des petits métiers

Qu’est-ce qui a poussé ce natif de Rabat à émigrer à Tanger au prix d’un véritable périple (nous sommes en 1886)? Mystère. Ce qui est sûr, c’est que son exode ne favorisa pas sa fortune. Il tâta de tous les métiers incertains, vivota plus que de raison, fréquenta fructueusement les maîtres artisans. D’où son attrait suraffirmé pour les motifs décoratifs. Souvent désœuvré, il meublait sa vacance dans l’exercice de la peinture. Entre autres talents imprécunieux, R’bati possédait celui de cuisinier. C’est à ce titre qu’il fut embauché par Sir John Lavery. Portraitiste de son état, ce dernier s’éprit de la singulière facture des tableaux de son cuistot. Sous les ailes tutélaires de son Pygmalion, R’bati prit son envol. La prestigieuse galerie londonienne Goupil accueillit ses œuvres. Mais il avait la bougeotte. Sans crier gare, il se transplanta à Marseille où il travailla dans une usine de sucre. Puis revint au Maroc, exposa au palais de la Mamounia, à Rabat. Allait-il enfin s’amarrer à son fastueux destin ? Non, il s’enrôla comme pompier dans les Tabors espagnols, en 1925. Le temps de s’ennuyer ferme et il dénicha une place de gardien dans une banque où il passait le plus clair de ses nuits à peindre. A la fin de sa vie, le Khalifa du sultan lui offrit une salle d’exposition permanente. Là se donnaient à voir ses portraits de la cité tangéroise, brossés dans l’esprit des enluminures persanes et arabes.

Moins picaresque fut l’itinéraire de Moulay Ahmed Drissi (1923-1973). Ayant accompagné un jour des artistes européens peindre à Marrakech, le jeune Moulay Ahmed Drissi vit l’un d’eux mélanger du vert et du brun ; il lui fit alors remarquer que ce mélange ne donnait pas une belle couleur. Interrogé sur cette affirmation, Drissi répondit qu’il peignait depuis sa plus tendre enfance et que, dans le campement du Haut-Atlas de ses parents, il avait appris tout seul à dessiner en utilisant de la laine de mouton brûlée et des pigments d’herbes. Vivant près des animaux, l’enfant Drissi s’y était indéfectiblement attaché. Le jour où on l’arracha à leur compagnie pour être envoyé dans une école coranique fut marqué d’une pierre noire. «Dans ladite école, il y avait un vieux fqih très savant. Au lieu d’apprendre le Coran, j’essayais de dessiner les animaux. Le fqih me frappa beaucoup. Tous les enfants qui étaient avec moi se mirent à dessiner comme moi», confia-t-il dans une lettre adressée à un de ses pairs. Ainsi naquit sa vocation pour la peinture. Descendu de sa montagne, il suscita un immense intérêt par ses peintures lyriques et expressionnistes. On le combla de papiers, gouaches et pinceaux. Il en fit un si bel usage qu’on le sollicita pour une exposition à Lausanne, en 1952. La suite fut un chemin de roses.

Surnommé «le Douanier Rousseau» du Maroc, Mohamed Ben Allal, berbère et inculte comme Moulay Ahmed Drissi, reçut, lui aussi, matériel, aide et encouragement. Il avait commencé à peindre en grand secret et à l’insu de son patron, le peintre français Jacques Azema, chez qui il était cuisinier. Ravi d’avoir attiré, par mégarde, son cuisinier vers les nourritures picturales, Azema l’encouragea dans cette voie. Il s’y illustre, au point de surpendre un critique aussi blasé que Bernard Saint-Aignan : «On demeure, en tout cas, confondu devant l’art de ce berbère absolument inculte. Le don serait-il si développé chez certains artistes qu’ils puissent, sans effort, sans avoir jamais rien appris, faire instinctivement des chefs-d’œuvre ?» Superbe hommage !

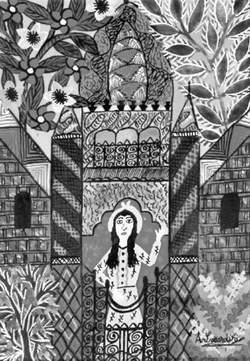

Mohamed Ben Allal était cuisinier, Ahmed Louardirhi, né en 1928, était, lui, jardinier. Entre deux désherbages, il s’adonnait à la peinture, juste pour le plaisir, quand un autre jardinier, Miloud Labied, qui avait troqué la bêche contre le pinceau, le découvrit. Il le présenta alors à un architecte qui lui concocta une exposition, en 1961. S’ensuivirent nombreuses prestations de 1970 à 1994, où Louardirhi faisaient admirer ses compositions luxuriantes, rythmées par des êtres humains, des oiseaux, des arbres et des animaux domestiques et traversées par l’étrange et le merveilleux.

Ce ne fut pas son employeur français qui éveilla Chaâïbia à la peinture, mais un rêve éclos par une nuit agitée. Dès lors, la femme de ménage, débarquée de son bled ingrat, remisa sa serpillère et s’empara du pinceau, avec ardeur et ferveur. Tant et si bien qu’elle tapa dans l’œil du peintre Pierre Gaudibert. Celui-ci lui entrouvrit les chemins de la gloire en la faisant participer, en 1966, au salon des Surindépendants, à Paris. Elle y fit sensation par son affranchissement des normes convenues, son sens inné du chromatisme et la gaieté qui sourd de sa peinture, où les visages, les mains et les corps, souvent dilatés, sont agencés de façon brute. Chaïbia avait trouvé son style. Elle ne le changea pas d’un iota. Il fit sa réputation, couronnée de lauriers .