Culture

La polémique sur «Marock» met en lumière le culte du non-débat

Commencée à Tanger, lors du VIIIe Festival national du film, la polémique entre détracteurs et partisans de «Marock», réalisation de Leïla Marrakchi, ne fait qu’enfler alors que beaucoup n’ont pas encore vu le film. En arrière fond, une question fondamentale, celle de la liberté d’expression.

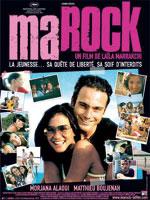

Ensignant son premier long métrage, Marock, Leà¯la Marrakchi, jeune réalisatrice marocaine installée en France, n’imaginait pas que son Å“uvre allait susciter un débat aussi passionné au sein de la communauté cinéphilique. Avant même sa sortie dans les salles (prévue à la mi-février), la polémique a enflé et les passions se sont tellement déchaà®nées entre pourfendeurs et partisans que le film est attendu avec impatience. Certes, les cinéphiles ont pu le voir au moins en deux occasions : au festival de Casablanca, en juillet 2005, et lors du huitième Festival national du film de Tanger, qui s’est tenu en décembre dernier.

Le coup de gueule de Asli

A Casablanca, le film est passé presque inaperçu, mais il n’a pas manqué de séduire le public qui lui a réservé un accueil chaleureux. Les jeunes Casablancais ont peut-être reconnu leur réalité à travers l’image crue et contradictoire que la cinéaste en donne. Mais il a fallu attendre la projection du film au festival de Tanger pour que Marock soit la cible d’une vive critique lors du débat organisé au lendemain de sa projection. Certains y ont vu «un pur produit du sionisme», un film «qui heurte la sensibilité et la dignité arabes et musulmanes». C’est particulièrement la diatribe de Mohamed Asli contre le film de Marrakchi qui a offusqué une partie de l’assistance par sa virulence, et enchanté l’autre par sa sincérité.

Le réalisateur de A Casablanca les anges ne volent pas, film à succès qui a remporté plusieurs prix et trophées lors de festivals internationaux, n’a pas fait dans la dentelle. Pour lui, Marock, est une «insulte aux Marocains et aux musulmans», et de se demander sans sourciller pourquoi ce produit a été programmé dans un festival national par le Centre cinématographique marocain (CCM). Parce que, a-t-il clamé, le film n’est tout simplement pas marocain. Il aurait dû plutôt se contenter de manifestations internationales. Clin d’Å“il à Nour Eddine Sail, directeur du CCM, présent dans le débat, qui s’est vu obligé d’assumer la responsabilité de sa projection dans le festival.

Le débat n’a-t-il pas dévié de son objectif essentiel, celui de porter un regard artistique, favorable ou défavorable, sur une Å“uvre filmique, pour verser dans une polémique idéologique dont le cinéma marocain aurait pu faire l’économie ?

La polémique entre les deux hommes à propos de Marock ne cache-t-elle pas un règlement de compte personnel dont le Festival de Tanger n’avait que faire ? Les observateurs savent bien qu’Asli et Sail n’ont pas d’atomes crochus, pour user d’une litote, et qu’entre eux le courant ne passe plus depuis que le CCM n’a pas autorisé le producteur à fonder une école de cinéma comme le lui a demandé le premier, pour la simple raison, justifie le Centre, que cette autorisation n’est pas de son ressort. On connaà®t la suite : la tension qui couvait dans les coulisses entre les deux hommes a atteint son paroxysme le 17 décembre à la salle de cinéma Roxy, le soir de la cérémonie de clôture du festival. Mohamed Asli, alors qu’il recevait le prix du meilleur scénario, a poussé le bouchon très loin, accusant publiquement le directeur du CCM de terrorisme intellectuel et de volonté d’intimidation. Devant une salle ébahie. Et au grand dam des centaines de milliers de téléspectateurs qui avaient bien du mal à démêler l’écheveau d’une querelle qui les dépasse. Cet épisode tangérois a-t-elle terni l’image du cinéma marocain ? «C’est un point noir, certes, nous dira Hassan Narrais, journaliste et critique de cinéma. Mais à Tanger nous avons eu, nous spécialistes et amoureux du 7e art, une occasion extraordinaire d’amorcer un débat sérieux sur l’identité du cinéma marocain, sur ses limites, et sur son rapport à la nationalité. A quelque chose malheur est bon : ce film a provoqué une polémique et des insultes regrettables, mais il a eu au moins le mérite de nous faire réfléchir sérieusement sur notre cinéma qui traverse une embellie. Jamais on n’a vu dans un festival national 21 films en compétition dont au moins 10 ont décroché des distinctions internationales.»

La polémique autour du film Marock est à l’origine d’un autre évènement à Tanger : la création tout à fait impromptue, par l’association Aflams, et en plein festival, d’un prix de la presse. Lequel a été décerné justement à Marock, de Leà¯la Marrakchi. Réponse du berger à la bergère ? En tout cas, le fait que cette distinction a été décernée au nom d’une association dont le dirigeant a une double casquette, celle de journaliste et celle de fonctionnaire du CCM, n’a pas été du goût de certains festivaliers. Plus qu’une récompense du film, ils y ont vu une réplique du CCM à la sortie tonitruante d’Asli contre ce dernier.

Que reproche-t-on au juste à ce film? L’histoire est banale, de l’avis de plusieurs spécialistes du cinéma. Voire «une chronique légère, parfois très légère, d’une bande de jeunes de confessions religieuses différentes qui dansent, s’amusent, s’aiment, ne s’aiment plus… La vie à vingt ans, quoi. Rien d’autre», nous dira Nabil Ayouch, le réalisateur de Une minute de soleil en moins, un film empêché de sortie à cause de la cabale des militants du PJD et des ciseaux de la censure. Ceux qui n’ont pas encore vu le film peuvent le découvrir sur le net (www.marock-lefilm.com) : un récit biographique de la réalisatrice elle-même quand elle a avait dix-huit ans. L’âge du Bac.

Mais aussi celui de l’insouciance, de toutes les angoisses, de toutes les folies et de tous les excès d’une certaine jeunesse marocaine huppée, écartelée entre tradition et modernisme. Mais laissons la réalisatrice elle-même s’exprimer sur son film et ses intentions : «Marock est un jeu de mot qui illustre, je crois, le portrait de cette jeunesse dorée, déjantée et schizophrène, qui vit selon les modèles occidentaux et qui reste pourtant très attachée à son pays et à ses traditions. Dans la première scène du film, il y a un personnage qui prie pendant que deux autres s’embrassent : c’est ça le Marock. (…) Pour mon premier long métrage, j’avais envie de parler d’un Maroc que peu de gens connaissent, un Maroc qui va à l’encontre des clichés du cinéma arabe. C’est le Maroc des privilèges, de l’insouciance et parfois des excès».

Ce qui choque certains ? Quand Ghita, l’héroà¯ne du film, une arabe musulmane, s’amourache d’un Youri Benchetrit, juif marocain. Quand ce dernier lui accroche la médaille de David autour du cou et l’invite à embrasser sa judéà¯té. Et que cette dernière lui rétorque que la religion, toute religion, n’est que conneries. Le journaliste chroniqueur, Rachid Ninni, membre du jury au Festival national du film de Tanger, s’en est ému. Il n’est pas tendre avec le film. Il lui est farouchement hostile, mais il estime que sa projection dans les salles marocaines est nécessaire. «Et elle doit se faire sans aucune censure, pour que tous les Marocains se forgent eux-mêmes, sans paternalisme aucun, une idée sur le film et sur les intentions de cette réalisation.» Mais encore ? «Marock juxtapose deux religions, argumente-t-il, un judaà¯sme éclairé et un islam réactionnaire. Une juxtaposition déséquilibrée qui n’a pas lieu d’être puisqu’elle ne reflète pas la réalité. Et, surtout, arrêtons de faire de tout pourfendeur du film un péjidiste. Cela aussi est un terrorisme intellectuel», accuse Ninni. Le film est une fiction, non ? «Oui, c’est une fiction mais porteuse d’un message qui n’est pas innocent. Un film qui inverserait les rôles, projeté en Israà«l, créerait un scandale».

La sortie de Hassan Al Joundi

La polémique de Tanger n’était qu’un prélude, et le débat sur Marock ne fait que commencer, à la veille de sa sortie. C’est ainsi que le Syndicat du théâtre marocain, par la voix de son président, Mohamed Hassan Al Joundi, a défrayé la chronique en ce début de janvier. Un brûlot contre le film de Marrakchi, publié sous forme de communiqué par le journal Attajdid, porte-parole du Mouvement de l’Unité et de la Réforme (MUR), très proche, justement, du PJD. Ledit syndicat appelle au boycott du film, sous prétexte qu’il serait «un pur produit du colonialisme culturel», l’émanation d’un «lobby extérieur». Il ne servirait que ceux, «intéressés par le seul gain matériel au mépris du Maroc et des Marocains», et consacrerait «le colonialisme culturel et la francophonie.» L’argumentaire utilisé n’est pas nouveau. Au nom de la morale, de la religion, de l’identité nationale et des traditions, on «descend» une création cinématographique, avant même sa sortie dans les salles, au lieu de laisser la liberté au public d’en juger par lui-même. L’argumentaire est une copie conforme de celui brandi contre Une minute de soleil en moins d’Ayouch, mais aussi contre La Porte close de Abdelkader Lagtaâ, Femmes… et femmes de Saâd Chraibi et Ali, Rabéa et les autres… d’Ahmed Boulane.

Le vrai problème, un peu oublié en route : le film est-il bon ?

Le PJD manipule Hassan Al Joundi, titre à la une Aujourd’hui le Maroc du 4 janvier. Manipulation ou pas, la sortie médiatique d’Al Joundi a nourri une autre polémique : un syndicat du théâtre, censé défendre les intérêts professionnels de ses hommes, a-t-il le droit de porter un regard inquisiteur sur l’art et de s’ériger en gendarme de la création ?

C’est tout le problème de la liberté d’expression qui se pose, et d’acceptation des idées de l’autre. Dans la création artistique, comme dans l’expression des idées politiques. Plusieurs cinéastes et critiques de cinéma interrogés ont refusé de participer à la polémique autour du film Marock, tant que le public ne l’a pas encore vu dans les salles. «Cette participation ne servira qu’à l’alimenter et lui donner encore de l’importance», selon le cinéaste Saâd Chraibi. L’essentiel, pour lui, et d’«attendre que le film sorte en public et de voir sa réaction. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on pourrait en débattre. En tout cas, au-delà de l’épisode de Tanger et des dessous derrière cette polémique, ces réactions nous rappellent les foudres qu’ont subis les films de Nabil Ayouch et de Narjiss Nejjar. Cela dit, il y a un principe fondamental pour moi, c’est celui de la liberté d’expression, tant dans le cinéma que dans les autres domaines de la création artistique. C’est un acquis pour lequel les Marocains ont combattu, et qu’il ne faut à aucun prix y toucher», met en garde le réalisateur de Femmes… et Femmes. Les internautes, eux, en débattent à cÅ“ur joie sur la toile.

LVE : Pensez-vous que le film de Leà¯la Marrakchi mérite une telle polémique ?

Non, très sincèrement, je ne le pense pas. Le film n’a aucun caractère sociologique ou politique. C’est une chronique légère, parfois très légère, d’une bande de jeunes de confessions religieuses différentes qui dansent, s’amusent, s’aiment, ne s’aiment plus… La vie à vingt ans, quoi. Rien d’autre. Et encore, sous l’Å“il forcément subjectif d’une réalisatrice qui raconte une période qu’elle a vécue.

Certains ont réagi sévèrement contre le film, sans même l’avoir vu, pourquoi à votre avis ?

C’est malheureusement un sport national au Maroc que d’enterrer un film avant de l’avoir vu. J’ai vécu la même chose avec certains élus du PJD qui avaient jugé mon dernier film, «Une minute de soleil en moins», tout en refusant de le voir. C’est le culte du non-débat. On attaque un objet non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il est supposé véhiculer.

Jusqu’oà¹, à votre avis, peut aller la liberté d’expression dans une Å“uvre cinématographique ?

Elle n’a aucune autre limite que celle que l’artiste veut bien lui donner. De la même manière, je trouve que quiconque, artiste, journaliste ou public, a le droit de critiquer sans limite, sur le plan artistique, un film ou une Å“uvre quelle qu’elle soit. Durant la période de la nouvelle vague, en France, les cinéastes étaient parfois très virulents entre eux, sur les films de leurs collègues. à‡a ne les empêchait pas d’avancer, au contraire ça stimulait la création, parce que les débats restaient toujours sur le terrain des choix artistiques. Ici, on condamne une réalisatrice sur la dimension politique alors que son film n’a aucune ambition politique. Je veux bien que des discussions autour de certains films puissent déborder sur la sphère politique ou les conflits religieux, mais on n’est tout de même pas en train de parler de La Dernière Tentation du Christ. Allons, il faut calmer un peu les esprits et laisser au public la possibilité de se poser sereinement l’unique question qui mérite d’être posée : Est-ce que, selon lui, Marock est un bon film ou non ?

Nabil Ayouch n Réalisateur

De quel «Marock» s’agit-il vraiment ?

Casablanca, l’année du bac. L’insouciance de la jeunesse dorée marocaine et tous ses excès : courses de voitures, amitiés, musique, alcool, mais aussi l’angoisse de passer à l’âge adulte. «Marock», comme un Maroc que l’on ne connaà®t pas, à l’image de celui de Rita, dix-sept ans, qui se heurte aux traditions de son pays. En vivant sa première histoire d’amour, elle va se confronter aux contradictions de son milieu, de sa famille et, surtout, à son grand frère pour qui l’avenir passe par un retour aux valeurs traditionnelles. Source : (www.marock-lefilm.com)