Idées

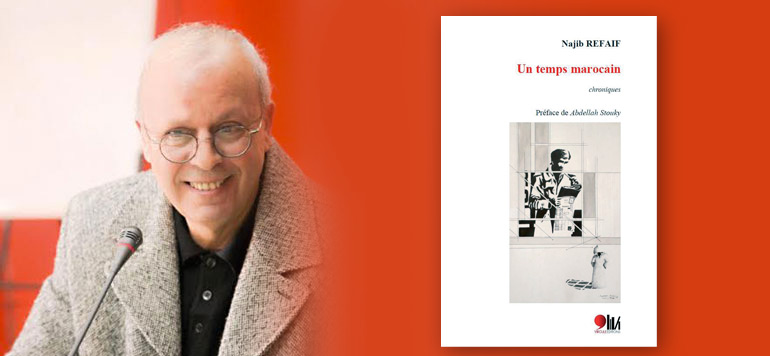

Journalistes à leur façon (21)

il est difficile de remonter ce temps de la presse de chez nous sans penser aux figures qui l’ont façonnée, j’allais dire, «à leur façon», comme on dit d’un bon plat préparé qui révèle à la première bouchée le tempérament de son cuisinier…

«La réalité est faite de noms, pas d’adjectifs», a écrit quelqu’un quelque part. Cette phrase m’est venue à l’esprit en concluant l’épisode précédent de ces évocations du temps de jadis. Je peux difficilement être d’accord avec l’auteur de cette affirmation. D’aucuns s’attendaient à ce que je déclinasse l’identité de tel journaliste ou tel artiste. Des noms de personnes, amis ou connaissances évoqués ici, il y en a eu certes. Mais si je me suis servi plutôt d’adjectifs en évitant de décliner, pour la plupart, les noms de ces personnes ce n’est ni par pudeur, ni par crainte de leur réaction. Il n’a jamais été question dans cet exercice rétrospectif d’appeler à témoin telle personne, ni à confronter tel souvenir avec ceux ou celles qui ont vécu cette période. Et comme je l’avais précisé dès le départ, cette entreprise mémorielle est strictement personnelle et frappée au coin de la subjectivité. Elle ne se veut, dès lors, ni comme une vision d’historien qui rapporte des faits, ni comme une monographie à usage pédagogique, ni encore moins un libellé revanchard ou un salmigondis anecdotique d’un histrion de la presse locale.

Si je me suis empressé de faire cette précision, c’est pour couper court à l’impatience de ceux qui pourraient s’attendre à telle ou telle révélation sur les mœurs de la profession de l’époque. Ce genre d’exercice est devenu un sport généralisé en ces temps numériques et indécents de «likitude» effrénée et fait de «click et de claque», de bric et de broc… La profession, si tant est qu’elle en fût une à cette époque, à connu ses bons côtés et ses travers, son versant solaire et l’autre bien sombre. Elle a été à la fois le miroir et le produit d’un moment historique précis, d’une lutte pour le pouvoir et d’une situation sociale, économique et culturelle donnée. Il y a eu des études sérieuses et des écrits de référence sur tout cela que les plus curieux pourraient consulter. Sur le journalisme et les journalistes en particulier aussi, quoique l’offre soit plus académique et moins bien ressourcée, et pour cause : la presse, ici comme ailleurs, ne parle pas d’elle. D’abord parce que ce n’est pas son rôle, ni sa fonction ; mais également parce qu’en ce temps pas si lointain, la presse de chez nous obéissait à une double loi du silence : celle du corporatisme de la profession, certes encore en gestation, et celle relevant de la discipline partisane ou idéologique à laquelle la majorité des plumes, plus ou moins célèbres, étaient tenues ou… retenues. Néanmoins, nul ne peut nier que la profession connaissait aussi ses «moutons noirs» et ses plumitifs stipendiés. D’autres encore, rares mais non moins nuisibles, confondaient «informer» et «renseigner» en conjuguant sur le mode de l’impératif ou de «l’indicatif». Mais cette presse là a eu aussi ses héros, ses hommes et ses femmes d’honneur. Leurs écrits ont été gravés dans le plomb blanc bleuâtre des imprimeries avant d’être fondus dans le feu puis disparaître dans les limbes de l’oubli afin de donner matière à d’autres compositions. Mais il demeure encore, quelque part dans les interstices de certaines mémoires amicales, les traces et l’odeur d’encre séchée de leurs écrits éphémères. Telle est leur belle et affectueuse postérité.

Il est difficile de remonter ce temps de la presse de chez nous sans penser aux figures qui l’ont façonnée, j’allais dire, «à leur façon», comme on dit d’un bon plat préparé qui révèle à la première bouchée le tempérament de son cuisinier et le mystérieux dosage des ingrédients choisis. Certains d’entre eux ont plus écrit entre les lignes qu’en clair, usant d’humour fin, de dérision ou de moult métaphores plutôt que dans cette simplicité qui est, dit-on, le propre du journalisme professionnel ou factuel. Bien sûr, ils ne pouvaient traiter librement des faits, et encore moins les recouper. Les recouper auprès de qui? L’opinion primait alors sur les faits, et même enveloppée dans une belle technique de camouflage qui tenait de la haute poésie, les connaisseurs devinaient le propos, subodoraient ses visées et pouvaient dès lors lire la pensée de son auteur. Billets et «colonnes» («3amoud, long billet tenant sur une colonne) attiraient le lecteur curieux arabophone ou francophone. Parmi ces journalistes, on retrouvait ceux qui maniaient à la perfection la langue arabe, certains uniquement le français et d’autres encore maîtrisaient à merveille les deux idiomes. Sans compter l’un d’eux, Saïd Seddiki, le plus fin et le plus inspiré, qui rajoutait à l’arc de ce bilinguisme assumé une darija (dialecte marocain) qu’il ciselait avec un humour de qualité et un sens rare de la métaphore ; ce qui en faisait un idiome qui n’avait rien à envier aux deux langues pratiquées par la profession. Nous sommes quelques-uns à avoir beaucoup ri à ses vertigineux calembours trilingues et beaucoup appris auprès de lui lorsqu’il écrivait, indifféremment pour les deux journaux où j’avais débuté, dans les trois idiomes mentionnés…