Affaires

Un record absolu au Maroc ! Les barrages du pays remplis à 90%

Certains barrages du Gharb, Sous-Massa-Draࢠet Tafilalet ont même dû procéder à des déversements fréquents

Chaque année, nous consommons 1 milliard de m3 d’eau potable et en moyenne 2 milliards de m3 pour l’irrigation

L’évaporation génère des pertes annuelles de 1,3 milliard de m3.

En 2008-2009 déjà, on jugeait la situation exceptionnelle. La saison 2009-2010 aura permis au Maroc d’inscrire un record dans les annales de ses ressources hydriques. Au 15 janvier, 12 milliards de m3 étaient stockés dans les barrages. Déjà, l’excellente pluviométrie de la saison passée avait permis de reconstituer les réserves.

700 millions de m3 de capacité de stockage en moins en raison de l’envasement

Cette saison, les pluies très denses, même réparties sur moins de semaines, ont concerné tout le territoire et le Souss, généralement peu arrosé, a connu une année exceptionnelle. Le complexe Aoulouz Mokhtar Soussi (deux barrages reliés), explique M’hamed Belghiti, directeur de la division des études du génie rural relevant du ministère de l’agriculture, est assez bien approvisionné, tandis que les barrages Abdelmoumen (qui n’a jamais dépassé les 15% de remplissage) et Moulay Abdellah n’ont jamais enregistré des stocks aussi importants. Aujourd’hui, les bassins du Souss-Massa-Draâ et Tafilalet totalisent des réserves de plus de 1,3 milliard de m3, avec un taux de remplissage des barrages de 87%.

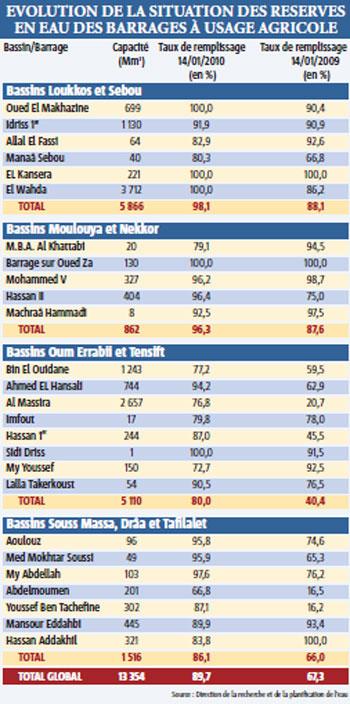

Plus globalement, le Maroc, même après avoir irrigué des terres entre septembre et décembre de 2009, dispose à l’heure actuelle de 12 milliards de m3 de réserves dans ses barrages à usage agricole sur une capacité théorique totale de stockage de 13,35 milliards. Les bassins hydriques les mieux dotés sont celui du Loukkos et Sebou, avec plus de 5,7 milliards de m3, talonnés par les bassins de Oum Errabiï et Tensift qui disposent, eux, de près de 4,1 milliards de m3. Viennent ensuite Moulouya et Nekkor avec 830 millions de m3 et Sous-Massa-Draâ et Tafilalet avec des barrages remplis à 100% et qui ont même dû faire des déversements fréquents. Au total, le taux de remplissage moyen est de 90%. Bien entendu, le Maroc ne dispose que de quatre barrages agricoles d’une capacité dépassant le milliard de m3, en l’occurrence Al Wahda (3,7 milliards de m3), Al Massira (2,6 milliards de m3), Bine Al Widane (1,2 milliard de m3) et Idriss1er (1,1 milliard de m3) en plus de celui de Sidi Mohamed Ben Abdellah, destiné à l’eau potable (voir encadré).

Il faut remarquer que le total des quantités emmagasinées par les barrages (à usage agricole ou non) est de 13,5 milliards de m3 pour une capacité totale de 15 milliards. Ces réserves comprennent aussi bien l’eau d’irrigation que l’eau potable, sachant que les besoins annuels en eau potable sont de l’ordre de 1 milliard de m3 alors que les quantités nécessaires pour combler les besoins d’une année agricole idéale sont de l’ordre de 5 milliards. Bien entendu, sur les trente dernières années, la moyenne qui a été effectivement disponible, en prenant en compte les réserves de sécurité, sur l’ensemble des ouvrages n’a pas dépassé une dotation globale de 2 milliards de m3 par an. Maintenant, il faut faire attention à deux facteurs dangereux pour cette manne d’eau : l’envasement et l’évaporation. En effet, chaque année, les quantités évaporées (selon les ouvrages et leur situation géographique) sont estimées à 1,5 milliard de m3 et l’envasement nous fait perdre pas moins de 700 millions de m3.

Les agriculteurs puisent dans la nappe phréatique au lieu de recourir à l’eau des barrages

Autre problème, la totalité des agriculteurs, dans les années pluviométriques fastes et de plus en plus rares, n’utilisent pas l’eau des barrages (puisque cela leur coûte entre 0,40 centime et 1 DH le m3), mais recourent à la nappe phréatique qui, elle, est à l’abri aussi bien de l’évaporation que de possibles déperditions et se conserve mieux que les lacs artificiels formés par les retenues des barrages.

Il y a là un dilemme : on ne peut vider les barrages de peur des phénomènes de déperditions naturelles et inéluctables et on ne peut, non plus, demander aux agriculteurs d’utiliser l’eau des barrages et de préserver les réserves phréatiques puisque cela se répercute sur leurs coûts de production. Il y a là matière à réflexion pour trouver des solutions médianes. Soit réduire le prix de l’eau sur des périodes d’excédents, soit effectuer des recharges artificielles là où les déficits sont trop importants. Cependant, remarquent les spécialistes, l’entretien des infrastructures, des réseaux et des différentes canalisations (sans compter la construction des barrages à raison de deux à trois par an) coûtent chaque année 900 MDH à l’Etat. Alors que ce que rapporte l’eau consommée par les agriculteurs rapporte à peine 500 millions.